高性能・高耐久性を目指した有機色素増感太陽電池

Kohjiro Hara<sup>1</sup>, Nagatoshi Koumura<sup>2</sup>

はじめに

近年、高性能・低コスト製造の可能性がある次世代太陽電池の候補の一つとして、色素増感型太陽電池(DSSC:dye-sensitized solar cell)が注目されています1-4。最近では、実験室レベルの小面積セルではありますが、11%を越える太陽エネルギー変換効率が報告されています(AM 1.5 G条件下)5-7。色素増感太陽電池では、光吸収材料である光増感剤の吸収波長領域により太陽電池の分光感度特性が決まることや、最初の光吸収ならびにそれに起因する電子移動素過程に寄与することから、光増感剤が太陽電池特性を決める最も重要な構成要素のうちの一つであるといえます。一般的には、cis-dithiocyanato bis(4,4’-dicarboxy-2,2’-bipyridine)ruthenium(II)(N3(703206)やN719(703214)色素と呼ばれる)などのルテニウム錯体が色素増感太陽電池の光増感剤として用いられています4,5。

ルテニウム錯体に加えて、金属を含まない有機色素も色素増感太陽電池の光増感剤として用いることができます。最近では、有機色素を用いた色素増感太陽電池の太陽電池特性が大幅に向上しています8-14。有機色素の特長としては、以下のような点が挙げられます。

- ルテニウム錯体に比べて資源的制約が少ない

- π-π* 遷移による高いモル吸光係数を有する

- 構造が多様で、修飾や改良がしやすい

しかしながら、これまで有機色素を用いた色素増感太陽電池の光電変換特性は、ルテニウム錯体を用いた太陽電池よりも低いのが一般的でした。有機色素増感太陽電池において、より高い太陽電池特性を得るためには、より複雑で戦略的な有機色素の分子設計が必須であると考えられます。そのため、我々はより高性能の有機色素増感太陽電池を実現するために、アルキル基により機能化した新規のカルバゾール系有機色素(MK色素)を分子設計、合成しました15-17。ここでは、そのMK色素の分子設計やそれを用いた太陽電池の光電変換特性、耐久性などの詳細について紹介します。

色素増感太陽電池の構造と発電メカニズム

図1には、色素増感太陽電池の構造と発電メカニズムを表す模式図を示しました。まず、ナノポーラス構造を有するナノ結晶酸化チタン薄膜電極上に吸着した光増感剤である色素分子が光を吸収し、基底状態(S)から励起状態(S*)が生成します。ひとつの光励起過程として、最高占有分子軌道(HOMO:highest occupied molecular orbital)から最低非占有分子軌道(LUMO:lowest unoccupied molecular orbital)への励起がおこります。色素の光励起にともない、励起電子は酸化チタン電極の伝導帯準位に高速で移動し、色素は電子を失うことにより酸化状態(カチオン)になります。注入された電子は、酸化チタン粒子間を拡散により移動し、透明導電性電極(TCO電極)に達し、回路を経て対極に到達します。色素カチオンは、電解液中のI-イオンにより再還元され基底状態に戻り、I-イオンはI3-イオンに酸化されます。I3-イオンは、拡散により対極に達し、I-イオンへと再還元され、再生します。すなわち、システム全体としては化学的変化が全く起こらずに光電変換できることがわかります。

図1色素増感太陽電池の構造と発電メカニズムを表した模式図

前述のように、色素増感太陽電池から得られる光電流は、用いられる色素の物性により決定されます。例えば、HOMO-LUMO間のエネルギーギャップは、無機半導体材料のバンドギャップ(Eg)に相当し、色素増感太陽電池の分光感度特性を決定します。太陽光スペクトルの紫外・可視から近赤外領域にわたる広い範囲の光を吸収するためには、HOMO-LUMO間のギャップが小さい必要があり、それにより大きい光電流ならびに高い変換効率を生み出すことができます。加えて、電子移動反応が効率よく起こるために、色素のHOMOとLUMOのエネルギー準位が、それぞれヨウ素レドックス準位と酸化チタン電極の伝導帯端準位(Ecb)に対して適したレベルになければなりません。具体的には、色素から酸化チタンへ効率よく電子移動がおこるためには、色素のLUMO準位は酸化チタン電極の伝導帯端準位よりも十分に負のレベルにある必要があります。また、色素カチオンがヨウ素イオンから効率よく電子を受け取るために、LUMO準位はヨウ素レドックス準位よりも十分に正である必要があります。以上のように、高性能の色素増感太陽電池のための増感剤色素の分子設計は、戦略的に注意深く行う必要があります。

MK色素の分子構造

図2に、我々が開発したMK色素(MK-2とMK-14)の分子構造式を示します。これらの色素分子は、電子供与性(ドナー)部位であるカルバゾール骨格と電子吸引性(アクセプター)部位であるシアノアクリル酸基をオリゴチオフェン骨格で結合し、π電子共役系を拡張した構造を有しています。このようなドナー・アクセプター構造により、可視光領域を中心に分子内のπ-π*遷移による強い吸収を示すようになります。例えば、トルエン-テトラヒドロフラン(THF)の混合溶液(80:20)中の紫外・可視級数スペクトルでは、MK-2で480 nm、MK-14では483 nmに吸収ピーク(λmax)を示し、モル吸光係数はMK-2で38,400 M-1 cm-1、MK-14では36,200 M-1 cm-1でした16,17。また、これらの色素は酸化チタン電極上に吸着するためのアンカー基としてカルボキシル基を有するのが特徴です。

図2MK色素の分子構造式

さらには、オリゴチオフェン骨格に長鎖アルキル基であるヘキシル基を有するのがMK色素の大きな特徴です。このヘキシル基により、分子間のπ-πスタッキングによる会合体形成を抑制する効果があり、これにより、色素から酸化チタン電極への電子注入効率を向上させる狙いがあります。加えて、ヘキシル基によりI3-イオンを立体的にブロックすることにより、酸化チタン電極中の電子とI3-イオンとの再結合を抑制するねらいもあります。このような分子設計は、酸化チタン・有機色素分子・電解液のナノ界面構造を、色素の分子構造の観点から戦略的に制御することが太陽電池の高効率化には極めて重要であると考えているために行いました。

MK色素を用いた色素増感太陽電池の光電変換特性

MK-2を吸着させた酸化チタンナノ結晶薄膜電極とヨウ素レドックス電解液を用いた有機色素増感太陽電池の分光感度特性(外部量子効率、またはIncident photon-to-current conversion efficiency(IPCE)の波長依存性)を図3に示します。

図3MK-2を用いた有機色素増感太陽電池のIPCEスペクトル

この図のように、この太陽電池は350 nmの紫外領域から800 nmの近赤外領域の光を電流に変換できることがわかります。特に、色素の吸収ピーク付近の波長である400 nmから650 nmの光領域では70%を越える高いIPCE特性を示すことがわかります(最高は498 nmで80%)。透明導電性TCO電極による光の反射、散乱、吸収によるロスを考慮すると、この波長領域では照射した光の90%以上を電流に変換していることになり、この太陽電池の高い光電変換特性を示しています。また、太陽電池の太陽エネルギー変換効率(η)は下記の式で表されます。

ここで、I0は照射光強度(標準太陽光AM 1.5 G条件では、約100 mW cm-2)、JSCは短絡光電流密度、VOCは開放電圧、FFは形状因子(フィルファクター)です。図4にはMK-2を用いた太陽電池の光電流電圧曲線を示しました。酸化チタン電極や電解液などの最適化をおこなった結果16,17、MK-2を用いた太陽電池で8.3%(JSC = 15.2 mA cm-2、VOC = 0.73 V、FF = 0.75、AM 1.5 Gの100 mW cm-2、アパーチャーマスクあり、反射防止膜なし)、MK-14を用いた太陽電池において8.1%(Jsc = 16.0 mA cm-2、Voc = 0.71 V、FF = 0.71)の高い太陽エネルギー変換効率が得られました(電解液は、0.6 M 1,2-dimethyl-3-n-propylimidazolium iodide - 0.1 M LiI - 0.2 M I2 - 0.5 M 4-tert-butylpyridineのアセトニトリル溶液)。

図4MK-2を用いた有機色素増感太陽電池の光電流電圧曲線(AM 1.5 G、100 mW cm-2条件下)

また、揮発性のアセトニトリル電解液の代わりに、難揮発性のイオン液体をベースとする電解液を用いた太陽電池(色素はMK-2)においても7.6%(JSC = 13.9 mA cm-2、VOC = 0.73 V、FF = 0.75)の高い太陽電池特性が得られました18。以上のように、MK色素を用いた有機色素増感太陽電池は高い変換効率を示すことがわかります。

電子拡散長

色素増感太陽電池においては、色素から酸化チタン電極への電子注入過程も重要ですが、酸化チタン電極中の電子の移動過程も太陽電池の性能を決める上で重要です。酸化チタン電極中の電子移動は、電子のロスである色素カチオンあるいはI3-イオンとの再結合過程と競争反応となっているためです。色素から移動した電子を効率よくTCO電極に捕集するためには、上記の再結合を起こさずに酸化チタン電極中を拡散、移動する必要があります。一般的に、酸化チタン電極中での電子移動は、次式の電子拡散長(L)として定義されます。

ここで、Dは電子の拡散係数であり、τは電子寿命です。例えば、クマリン系有機色素を用いた色素増感太陽電池では、ルテニウム錯体を用いた太陽電池に比べて、電子寿命τが大幅に短いことがわかりました。これは、クマリン色素を用いた場合では、ルテニウム錯体を用いた場合に比べて酸化チタン中の電子とI3-イオンとが再結合を起こしやすいことを示しています。また、電子の拡散係数Dは色素によりほとんど変化しなかったことから、電子寿命τの違いが電子拡散長に影響し、結果として色素の種類が太陽電池特性に影響を与えているものと考えられます。

上述のように、MK色素の大きな特徴は、オリゴチオフェン骨格にヘキシル基を有することです。我々は、MK色素を用いた太陽電池では、クマリン色素などの従来の有機色素を用いた太陽電池に比べて、電子寿命が大幅に改善することを見出しました15-17,19。ヘキシル基が立体効果、あるいは疎水性効果などによりI3-イオンが酸化チタン電極表面に近付くのを防いだために、電極表面近傍でのI3-イオン濃度が低下、再結合が抑制されたことが原因で電子寿命が向上したものと考えています。以上の結果は、今後も有機色素の分子設計により、有機色素増感太陽電池の光電変換特性をさらに向上できることを示唆しています。

耐久性

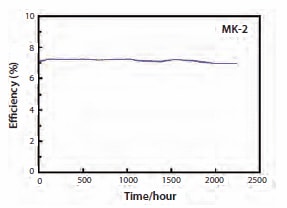

図5には、MK-2とイオン液体電解液(0.1 M LiI - 0.4 M I2 - 0.1 M TBP in 1-methyl-3-n-propylimidazolium iodide)を用いた有機色素増感太陽電池の光電変換特性の耐久性試験結果を示しました(照射光は、100 mW cm-2の疑似太陽光で、<420 nmの紫外線カット、温度約50℃の条件)。この図のように、連続光照射2,000時間以上においても、変換効率の低下は見られず、良好な耐久特性を示しました19。この結果から、MK-2は太陽電池の条件下において可視光照射下では十分に安定であると考えられます。

図5MK-2とイオン液体電解液を用いた有機色素増感太陽電池の変換効率の耐久性試験結果(可視光照射下)

我々は、ナノ結晶酸化チタン電極に吸着させた有機色素の可視光照射下における安定性を評価しました20,21。その結果、オリゴチオフェン骨格がない有機色素は可視光照射下において分解したのに対して、オリゴチオフェン骨格を有するMK-2は分解せず安定であることがわかりました。過渡吸収分光法による結果から、色素から酸化チタンに電子移動して生成する色素カチオンが、オリゴチオフェン骨格がある場合にはプラス電荷が非局在化して安定することがわかりました20。これらの結果から、MK-2のオリゴチオフェン骨格が色素自身の安定性に重要であると考えられます。しかしながら、MK-2を用いた太陽電池の特性は、紫外線を含む白色光の連続照射や約80℃の暗所条件下においては、徐々に性能が低下することがわかりました。ただ、色素の分解や脱離による電極表面の変化は見られなかったことから21、これらの条件下においてもMK-2分子自身は安定であると考えています。現時点で詳細は検討中ですが、性能低下は色素以外の要因が原因であると考えています。

まとめ

我々は、色素増感太陽電池に用いる光増感剤として、ヘキシル基により機能化した新規のカルバゾール系有機色素(MK色素)を分子設計、合成しました。その諸物性や太陽電池の光電変換特性などを評価しました。MK色素を用いた有機色素増感太陽電池は、約8%の比較的高い変換効率(AM 1.5Gの疑似太陽光照射下)と可視光連続照射2,000時間以上の良好な耐久性を示しました。MK色素の大きな特徴は、オリゴチオフェン骨格にヘキシル基を有することであり、これにより酸化チタン電極中の電子とヨウ素レドックスイオンとの再結合を抑制することにより効率が向上し、さらには、オリゴチオフェン骨格によるプラス電荷の非局在化により太陽電池下での色素分子自身の安定性が向上したものと考えられます。以上の結果は、MK色素の分子設計が色素増感太陽電池用の色素として有効なものであり、さらには今後の変換効率の向上や有機色素増感太陽電池の可能性を示唆しています。

References

続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。

アカウントをお持ちではありませんか?