有機半導体レーザー材料

Chihaya Adachi, Hajime Nakanotani

Center for Future Chemistry, Kyushu University, Fukuoka City, Japan

Material Matters 2009, 4.3, 74.

要旨

有機ELデバイスが実用化を迎え、その技術を発展させた次世代デバイスとして有機半導体レーザーダイオードの実現が期待されています。しかしながら、電流励起レーザーを実現するためには、低閾値で発振が可能な有機半導体材料の開発が必要とされています。本レビューでは、ビススチリルベンゼン誘導体が極めて低い閾値で光増幅作用が可能であることを示し、低閾値化のための材料設計、デバイス設計について述べます。

はじめに

発光性の有機色素分子を有機溶媒に溶かし、光で強励起することによりレーザー光が得られることは、1966年にSorokin、Lankard、Schaferらによって初めて報告されました。この有機色素を用いたレーザー(Dye laser)は、紫外から赤外領域に渡る幅広い波長可変特性を有することから、現在に至るまで目覚しい発展を遂げてきました1-5。一方、溶液の取り扱いの煩雑さや溶液中での色素の劣化の問題から、有機色素を固体中に分散した有機固体レーザーの研究も近年活発に行われています。筆者は、1989年にEu錯体などの希土類三重項励起子を利用した有機半導体レーザーダイオードに関するアイディアを論文として提案しました6。Euの長い励起寿命を利用して反転分布を形成し、低閾値で電流励起レーザーを実現させようとするものでした。そして、今、20年へ経て、ようやく有機半導体レーザー実現の下地が揃ってきました。現在、有機固体薄膜からのASE(Amplified Spontaneous Emission:自然放射増幅)発振や共振器構造を有する有機薄膜からのレーザー発振は、高分子や低分子媒体中にレーザー色素をドープした薄膜において数多くの報告がなされています7-11。これらの研究から、有機色素は高い誘導放出係数を有しており、特に、固体薄膜導波路の形成により低閾値が可能な固体デバイスの構築が可能なことが明らかにされてきました。最近では、さらに、電流励起を意識した有機半導体性色素からのレーザー発振を目指した研究も積極的に行われています12,13。このことは、有機EL(OLED:organic light-emitting diode)が三重項励起状態を発光中心に用いることにより100%に迫る内部発光効率が達成され、OLEDの延長線上にある有機半導体レーザーの実現が有機エレクトロニクスの現実的な研究課題となったためです14。また、電流励起機構として、OLED構造のみならず、発光性トランジスタにおいても高効率なEL発光が可能となり、有機半導体の新しい電流励起の展開が期待されています14-21。本稿では、有機半導体レーザー実現のための研究課題を材料面から説明します。特に、有機半導体レーザー実現のためには低閾値を目指した新しいレーザー材料の開発が必要不可欠です。私たちは、これまでにビススチルベン誘導体(BSB)が有機固体薄膜において極めて優れたASE発振特性を示すことを明らかにしてきました15,16。これらのBSBを活性材料とした有機固体薄膜におけるASE特性から有機半導体レーザー材料の材料設計について紹介します。

有機発光ダイオードのメカニズムと到達点

有機発光ダイオード(OLED、有機EL)の外部量子効率ηextは、発光層への電子とホールの注入・輸送・再結合比率(γ)、励起子生成効率(ηr)、励起状態からの内部発光量子収率(φp)、光取り出し効率(ηp)の4つの積からなります(図1)。

図1有機ELの発光プロセス(キャリア注入、輸送、再結合、励起子生成・失活、光取り出し)とその効率。カッコ内の数字は屈折率。

究極の発光効率を実現するためには、4つの因子それぞれを100%に近い値に近づける必要があります。ここで、γは電子とホールの注入・輸送比率と電子とホールの再結合確率を含む物理量です。バランスのとれた電子とホールの注入・輸送の実現には、無機半導体の様にp型性とn型性の有機薄膜を積層させることが必要です。デバイス構成の最適化に関しては、これまでに多くの報告があり、積層構造や混合層により高効率な再結合が実現されています。また、φpは内部発光量子収率の高い材料を用いることにより100%に近い値を得ることができ、分子集合体において高い発光効率を得るためには、一般に、発光分子をホスト分子中に分散したゲスト-ホスト系をとります。ηrは、電子とホールが再結合する際に、スピン統計則に則り一重項励起状態と三重項励起状態が1:3の割合で形成されるため、通常、蛍光材料を用いる限り、ηrは25%の低い値に留まってしまいますが、リン光材料を用いれば、原理的には75~100%のηrを得ることが可能になります。また、通常のガラス基板上にデバイスを形成した場合、光導波モードへの結合や陰極金属の消光により、光取り出し効率ηpは~20%の低い値に留まります。よって、蛍光材料を発光分子として用いる場合は、最大ηext = 5%に留まりますが、三重項励起子を発光遷移過程として利用することができれば、原理的には3倍以上、もしくは、系間交差(ISC:Intersystem crossing)の確率が~100%であれば、従来より~4倍に達する強い発光効率を得ることが可能となります。有機ELは、近年、この様な三重項励起状態を発光材料に用いることにより発光効率の大幅な向上が達成されています。図2には、代表的な有機ELに用いる発光材料を示します。

図2有機ELに用いられる蛍光およびリン光材料

Alq3やDPVBiは、蛍光材料に分類され、励起一重項から基底状態に戻る際に発光が観測されます。一方、Eu錯体、Pt錯体、Ir錯体は、中心金属に重原子をもつ金属錯体化合物であり、これらの材料は、内部重原子効果により一重項励起子が全て項間交差され三重項励起子となります。さらに、三重項励起子とはいえ、三重項から基底状態への発光遷移の速度定数がkr = 103~106 s-1程度の値を有し、高い発光効率で放射遷移が実現されています。現在では、Ir化合物を発光中心に用いることで、20%を超える高い外部EL量子収率(ηext)が報告されていますが、このことは光取出し効率(~20%)を考慮した際、内部量子収率(ηint)がほぼ~100%に到達していることを示しています22。このように、有機層に注入された電子とホールは、ほぼ100%の確率で励起子生成に至っています。有機化合物の励起状態を電流励起によって生成することは発光ダイオードへの展開によってmatureな技術となりましたが、次は、有機半導体レーザーへの挑戦です。

レーザー活性材料(蛍光・リン光材料)(低閾値での反転分布形成)

レーザー作用を示す有機材料としては、スチリルアミン系、クマリン系、シアニン系材料など様々な分子骨格がこれまでに合成されてきました。これらの材料は、希薄溶液中やゲスト-ホスト系において100%に近い蛍光量子効率を有するために、OLEDの発光材料としても有用な材料系です。ここで、レーザー材料として最も有望なスチリルベンゼン誘導体の光増幅特性(ASE特性)について述べます15,16。4,4’-bis[9-dicarbazolyl]-2,2’-biphenyl(CBP)をホストとして、スチリルベンゼン系発光材料を6 wt%ドープした薄膜の光励起下でのASE特性について図3に示します。

図3スチリルベンゼンをベースとした有機レーザー材料

ASE閾値とφf、τfの間には直接的な相関は見られないものの、krとは大きな相関が見られます。krの大きさで閾値の大小を判別できます。特に、ダイマー型の4,4’-bis([N-carbazole)styryl]biphenyl(BSB-Cz)は極めて優れたASE特性を有します。BSB-Czは発振波長(λASE)= 461 nm、Eth = 0.3 ± 0.1 μJ/cm2であり、これまで検討したスチリル系蛍光材料の中で最も低い閾値を示します15。発光強度、発光寿命は温度依存性を示さないことから、室温においても非放射失活が完全抑制されています。蛍光寿命はτf~1.0 nsの短い値を示し、蛍光量子収率は93%に達し、放射失活速度定数もkr = 1 × 109 s-1の大きな速度定数を有します。BSB-CzのASE発振波長は、PLスペクトルにおける0-1遷移に対応します。ここで、放射速度定数(kr)、誘導放出断面積(σem)と吸収断面積(σABS)の算出します。kr(kr = ηPL/τf)は、各共蒸着薄膜の蛍光寿命(τf)と発光量子効率(ηPL)を用いて算出を行いました。σemは、各共蒸着薄膜における絶対蛍光量子収率と蛍光寿命を用い、以下の式により求められます24,25。

ここで、Ef(λ)は量子収率分布、n(λ)は各波長における屈折率、τfは蛍光寿命です。屈折率をn = 1.8としました。吸収断面積σABS 26は、以下の式により求められます。

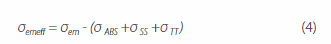

ここで、ε(λ)はモル吸光係数、NAはアボガドロ数です。各共蒸着薄膜におけるkrならびにσemとASE発振閾値Ethとの間には強い相関関係が見られます。二量体であるBSB-Cz、BSB-Me、BSB-OMeを活性材料とした薄膜におけるASE発振閾値は1 μJ/cm2以下となり、特に、6 wt%・BSB-Cz:CBP薄膜では、σemも2.7 × 10-16 cm2と最も大きな値が得られています。しかしながら、SBD-4:CBP共蒸着薄膜では、SBD-1:CBP共蒸着薄膜と比較してkr、σemともに大きいにも関わらず、発振閾値はEth = 9.5 ± 1 μJ/cm2と高い値を示し、高励起強度において発光強度の飽和が観測されます。このことは、6 wt%-SBD-4:CBP共蒸着薄膜において発光を阻害する因子が存在することを示唆しています。ここで、有効誘導放出断面積は、誘導放出断面積と損失に関わる断面積(吸収断面積、励起状態吸収断面積)との差で式(4)のように与えられます。

ここで、σemeffは有効誘導放出断面積、σemは誘導放出断面積、σSSは一重項励起状態吸収断面積であり、σTTは三重項励起状態吸収断面積です。SBD-4:CBP共蒸着薄膜のASE発振波長であるλ = 498 nmでの吸収断面積はσABS < 10-19 cm2以下であり影響は無視できます。このことは、励起状態吸収が光増幅特性に大きく影響していることを意味しています。一重項励起状態吸収と三重項励起状態吸収は、いずれの共蒸着薄膜においても観測されますが、SBD-1のASE発振波長には三重項励起状態吸収は存在するものの一重項励起状態吸収は存在しません。一方、SBD-4においては発光波長域に一重項励起状態吸収と3重項励起状態吸収が存在しています。つまり、強励起下において一重項励起吸収が生じることによって、反転分布の形勢が阻害されて、誘導放出に至らないことを示しています。図4に、最も低いASE発振閾値を示した6 wt% -BSB-Cz:CBP共蒸着薄膜の誘導放出断面積と吸収断面積のスペクトル、励起状態吸収のスペクトルを示します。この様に、BSB-Czにおいては一重項励起状態吸収、三重項励起状態吸収ともにASE発振波長に存在せず、このことが低閾値化のための材料設計です。6 wt% -BSB-Cz:CBP共蒸着薄膜が非常に低いASE発振閾値を示す原因は、高い放射速度定数(大きな誘導放出断面積)、吸収断面積がASE発振波長において < 10-19 cm2と小さいこと、さらに励起状態吸収が存在しないために有効誘導放出断面積が非常に大きくなるためです。

図4BSB-CzのASEスペクトルとS-S/T-T吸収スペクトル

電流励起可能なデバイス構造への展開

有機半導体レーザー実現のためには、OLED構造とFET構造が考えられます。OLED型では、電子とホール及び生成した励起子を発光層内部に有効に閉じこめるためにダブルへテロ構造が基本構造です。このデバイス構造はOLEDの延長線上にあるため、これまでのOLEDの設計指針が生かせることや、有機材料の選択の幅が広いことが特徴として挙げられます。ただし、有機層が~100 nmと薄いために、陰極として金属電極を用いた場合、電極での伝搬ロス(光吸収)が大きく、光を有効に導波することができない問題点があります。そのため、ITO等の透明電極を陽極と陰極の両方に用いる必要があり、例えば、ITO(30 nm)/α-NPD(20 nm)/CBP:BSB[6 wt.%](70 nm)/BCP(20 nm)/Alq3(20 nm)/MgAg(X nm)/ITO(30 nm)の透明デバイス構造15を用いて、光励起下において、MgAg層の膜厚が1 nmから3 nmの間では、明瞭なASE発振が観測されています(図5)。特に、MgAg膜厚が1 nmにおいては、最も低いASE閾値9.0 ± 1.8 μJ/cm2が得られ、光励起下において電流励起可能なデバイス構造でのASEが実証されています。

図5電流励起可能なレーザー構造からの光励起下でのASE特性

図6発光性トランジスタ用有機半導体材料

また、テトラフェニルピレン誘導体(TPPy)を用いることで、飛躍的に発光効率が向上し、1%に達する外部EL効率が実現されています31。これらのデバイスは単極特性(unipolar)型の発光性トランジスタですが、その作動メカニズムを図7-1に示します。ゲート電圧の印加によってホールが電極と有機層の間に蓄積される、ソース・ドレイン間の電圧を上昇させることにより、ドレイン電極近傍でピンチオフ点と呼ばれるホール蓄積が排除された領域が形成されます。そして、このピンチオフ点領域にドレイン電極との界面に強電界が形成され、電子注入が促進されます。

図7発光性トランジスタの作動メカニズム

さらに、EL効率を向上させるためには、両極(ambipolar)性の有機半導体の開発が必要であり、現在、いくつかの両極性デバイス(図7-2)が高分子有機半導体で実現されています32,33。最近では、低分子系においても、シンプルな分子骨格を有するBSB誘導体による単結晶を用いることで明瞭なEL発光が観測されています(図8)34。適切なゲート電圧の印加によってソース・ドレイン電極の中央部でのEL発光が可能であり、光伝搬損失の抑制など、OLEDでは実現な困難な課題に対して多くの利点を有し、将来の有機半導体レーザーの素子構造として期待されます。

図8両極性FETによる鮮明なエレクトロルミネセンスの様子

参考文献

続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。

アカウントをお持ちではありませんか?